Sono trascorsi 30 anni da quando venne approvata la prima legge sulla cittadinanza: trent’anni per vedere il mondo rivoluzionarsi, generazioni di bambini diventare adulti e una legge rimanere incredibilmente immutata. La riforma prima o poi si farà, ed è importante continuare a ripeterlo, anche quando sembra che l’orecchio disposto ad ascoltare continui a voltarsi dall’altra parte.

Ci sono date ricordate da tutti, spesso con molta retorica.

E ci sono date dimenticate, perché ricordarle significa portare alla luce l’ingiustizia causata dal cinismo e dall’inettitudine di chi ha il potere di migliorare le nostre vite e non lo fa.

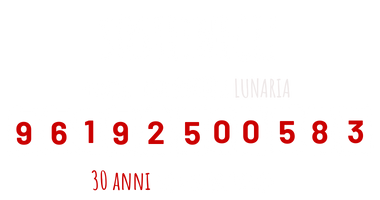

C’è un giorno che sarà dimenticato dai più. E’ il 5 febbraio 1992. Quel giorno fu approvata la legge n.91/92 di riforma della legge sulla cittadinanza che rese più difficile divenire cittadini italiani. Ad esempio, portò il tempo minimo di residenza in Italia richiesto per presentare la domanda da 5 a 10 anni.

Da quel 5 febbraio sono trascorsi trent’anni, molte parole sono volate al vento, insieme a una nuova riforma, che andava invece a facilitare l’accesso alla cittadinanza, richiesta da migliaia di cittadini. Fu affossata in Parlamento all’ultimo momento.

Se, come osservano giustamente gli attivisti del movimento degli italiani senza cittadinanza e della Rete Dalla parte giusta della storia, quella legge era già vecchia quando è nata, oggi è proprio fuori dalla storia.

Perché un bambino figlio di genitori stranieri che nasce in Italia per diventare cittadino italiano deve attendere i 18 anni e farne espressa richiesta? E’ giusto che la sua compagna di banco non nata, ma cresciuta in Italia, debba invece seguire la stessa procedura dei genitori solo perché non è nata in Italia e ci è giunta a uno, due, tre anni di età?

E in un mondo in cui neanche il Covid è riuscito a fermare la mobilità umana, dove tutti e tutte si spostano, compresi quei cinque milioni e mezzo circa di italiane e di italiani che hanno scelto di vivere in altri paesi, ha davvero una ragion d’essere far attendere dieci anni le persone straniere adulte provenienti da paesi non comunitarie che si sono stabilite nel nostro paese, prima che possano anche solo pensare di presentare la domanda di cittadinanza?

No, non c’è alcun motivo razionale che possa giustificare l’ottusità dei Parlamenti che si sono succeduti in questi trent’anni e si sono rifiutati di avvicinare la legge alla società che è chiamata a rispettarla.

Certo si può vivere in Italia (e di fatto si vive) anche restando “stranieri” per legge.

Ma ciò può comportare l’inutile protrarsi periodico delle file per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno (che, per inciso, è diventato sempre più costoso grazie ad uno dei tanti “pacchetti sicurezza” adottati, quello del biennio 2008-2009).

Significa negare ai più giovani “figli dell’immigrazione” le stesse opportunità di cui godono i loro coetanei italiani: ad esempio fare un’esperienza di studio all’estero, viaggiare, partecipare ai concorsi pubblici, senza limitazioni di sorta, oppure alle competizioni sportive agonistiche nazionali e internazionali.

E significa anche allungare il periodo durante il quale migliaia di persone maggiorenni, che sono parte integrante della società italiana, non possono esercitare il diritto di votare e di essere votate.

Probabilmente questo non sarà l’ultimo compleanno della legge n.91/92.

Ma ricordare quel 5 febbraio 1992 è giusto.

Se non oggi, domani, quella riforma prima o poi si farà. E’ importante continuare a ripeterlo in tutti i modi e in tutte le forme possibili, anche quando sembra che l’orecchio disposto ad ascoltare non ci sia o, peggio, continui a voltarsi dall’altra parte.